জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার বিদ্যা, গণিত, পরিসংখ্যান ইত্যাদি যে বিষয়ের ছাত্র হোন না কেন বায়োইনফরমেটিক্সের দরজা আপনার জন্য খোলা। কারণ বায়োইনফরমেটিক্স একটি মাল্টি–ডিসিপ্লিনারি বিষয়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে জৈবতথ্যবিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটার, গণিত, পরিসংখ্যান ইত্যাদির সমন্বয় হলো বায়োইনফরমেটিক্স।

প্রাণ অনেক রহস্যময় জিনিস। জীববিজ্ঞানের কাজ হলো এই প্রাণ নিয়ে। একসময় জীববিজ্ঞান কেবল উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা এই দুইভাগে বিভক্ত ছিলো। পরে সময়ের সাথে সাথে জীববিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখা বাড়তে থাকে। গড়ে উঠে অণুজীববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, প্রাণরসায়ন, অণুপ্রাণবিজ্ঞান ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন প্রাণকে বোঝার জন্য।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন ডিএনএ–র গঠন জানাগেল, বোঝা গেল ডিএনএ–র গুরুত্ব, ক্রমাগত বাড়তে থাকলো জৈবতথ্য নিয়ে গবেষণা। বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং এর উদ্ভাবনের ফলে দ্রুত বাড়তে থাকলো এই জৈবতথ্যের সমাহার। তাই জীববিজ্ঞানে বাড়তে থাকলো গণকবিদ্যা বা কম্পিউটেশনাল টেকনিক, তথ্যবিদ্যা বা ইনফরমেটিকসের প্রয়োজন। জন্ম নিলো বায়োইনফরমেটিক্স।

জৈবতথ্য কি?

যারা ‘জৈবতথ্য‘ শব্দটা দেখে ভ্রু কুঁচকাচ্ছেন তাদের জীববিদ্যার কিছু অ–আ–ক–খ বোঝা প্রয়োজন।

সুক্ষ বিতর্কে না গিয়ে বলা যায় যে জীবনের একক হলো কোষ। জীবীত কোষ যেখানে, প্রাণ আছে সেখানে। সব জীবীত প্রাণী–উদ্ভিদ–ব্যাক্টেরিয়ার কোষ থাকে। কোন কোন জীব বহুকোষী যেমন হাতি। কারো বা একটা মাত্র কোষ যেমন ব্যাক্টেরিয়া।

বেঁচে থাকার জন্য কোষকে নানা ধরনের কাজ করতে হয়। যেমন নড়াচড়া করা, খাবার সংগ্রহ, খাবার ভেঙে শক্তি তৈরি, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি। কোন কোষের যাবতীয় কাজের কর্মী হলো এক বা একাধিক প্রোটিন। প্রোটিন হলো কোষীয় শ্রমিক, ওরাই আসলে কাজটা করে। যেমন হিমোগ্লোবিনের কাজ অক্সিজেন পরিবহণ করা।

কোষ অত্যন্ত সুসংগঠিত – organized। প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা শ্রমিক থাকে। বেশিরভাগ কাজ আসলে কোষ ধাপে ধাপে ভাগ করে ফেলে। প্রতিটা ধাপের কাজ করে সুনির্দিষ্ট একটা প্রোটিন। অেনকটা অর্থনীতির division of labor এর মতো। এই প্রোটিনেরা আসলে মাত্র বিশ ধরনের বামহাতি এমিনোএসিডের সমন্বয়ে তৈরি। এই বিশ ধরনের এমিনো এসিড নিজেদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিন্যাস ও সমাবেশের মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি করে। প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠন, এর এমিনোএসিড সিকোয়েন্স হলো এক ধরনের জৈবতথ্য।

এই প্রোটিন সবসময় প্রয়োজনমতো কোষের ভেতর তৈরি হচ্ছে। কাজ শেষ হয়ে গেলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কোষের ভেতর প্রোটিন তৈরির দায়িত্ব হলো রাইবোজমের। রাইবোজোম হলো কোষের কারখানা – সে নানাধরনের প্রোটিন তৈরি করে। রাইবোজোম কখন কোন প্রোটিন তৈরি করবে তা নির্ভর করে mRNA এর উপর। mRNA হলো খবর–দার – মানে সে আসলে বার্তাবাহক, ডাকপিয়ন। mRNA-র গায়ে লেখা থাকে কোন এমিনো এসিডের পর কোন এমিনোএসিড যুক্ত হয়ে একটি প্রোটিন তৈরি হবে – অনেকটা রান্নার রেসিপির মতো। প্রসঙ্গক্রমে বলি mRNA হলো মেসেন্জার আর.এন.এ। এই মেসেন্জার আর.এন.এ–তে লেখা তথ্যগুলো হলো আরেক রকমের জৈবতথ্য। এই তথ্য লেখা হয় মাত্র চার ধরনের ক্ষার দিয়ে – A, U, G, C।

ডি.এন.এ বহন করে code of life। কোষের যাবতীয় প্রোটিন তৈরির সূত্র লেখা থাকে ডি.এন.এ তে। শুধু তাই না, কোষ কখন কোন প্রোটিন তৈরি করবে এইসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাও দেয়া থাকে ডি.এন.এ–তে। ডি.এন.এ তে লেখা নির্দেশনা হলো আরেক ধরনের জৈবতথ্য। এই নির্দেশনা লেখা হয় চারটি ক্ষার দিয়ে – A, T, G, C।

তাহলে বিষয়টা হলো কোষ ডিএনএ–র লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজন মতো আরএনএ বার্তা পাঠায় কারখানা রাইবোজমকে। রাইবোজম আরএনএ অনুযায়ী তৈরি করে প্রোটিন। প্রোটিন কোষের যাবতীয় কাজ করে। এই হলো Central Dogma of Biology!

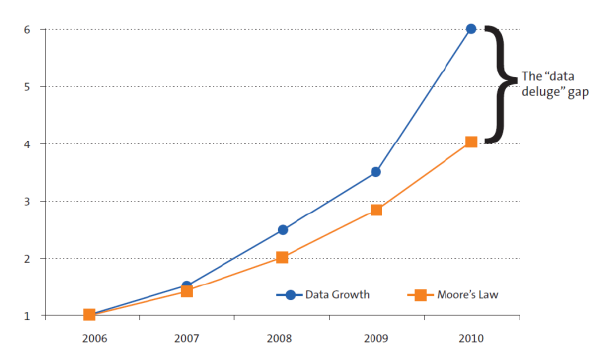

উপরের ছবিটি বলছে কিভাবে বিশ বছরে ডাটাবেজে ডিএনএ সিকোয়েন্সিঙ ডাটা যুক্ত হচ্ছে! জীববিজ্ঞানীরা প্রকৃত অর্থেই তথ্য–সমুদ্রের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন। অন্য এক হিসেবে দেখা যায় প্রতি পনের মাসে ডাটাবেজে জৈবতথ্য দ্বিগুণ হচ্ছে! এই হিসেব মুরের নীতির সাথে তুলনীয়। মুরের নীতি অনুযায়ী সিলিকন–কেন্দ্রীক কম্পিউটারের ধারণ ক্ষমতা আঠারোমাসে দ্বিগুণ হয়। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে জৈব–তথ্য–বিপ্লব, তথ্য–প্রযুক্তির বিপ্লবের চাইতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে?

ড্রাইল্যাব ওয়েটল্যাব

মলিকুলার বায়োলজি বা অণুপ্রাণবিজ্ঞান সরাসরি ডিএনএ আরএনএ নিয়ে কাজ করে। গবেষণাগারে যখন বিভিন্ন রাসায়নিক রিএজেন্ট ব্যাবহার করে এই পরীক্ষাগুলো করা হয় তাকে বলে ওয়েটল্যাব। ওয়েটল্যাব পরীক্ষাগুলো সরাসরি কোষ নিয়ে কাজ করতে পারে, আবার টেস্টটিউবে কোষীয় উপাদান নিয়ে কাজ করতে পারে। কোষ নিয়ে কাজ করাকে in vitro বলে। আর পুরো একটা জীবিত সিস্টেম কে নিয়ে কাজ করাকেই in vivo বলে। উধারন হিসেবে বলা যায়, যদি কেউ ইদুরের কোষ নিয়ে কাজ করে তাহলে সেটা হবে in vitro, আর যখন কেউ পুরু ইদুরটাকেই নিয়ে কাজ করে তখন সেটাকে বলে in vivo বলে।

যখন জৈবতথ্য নিয়ে কম্পিউটারের মধ্যে গবেষণা করা হয় তখন তাকে বলে ড্রাইল্যাব। এখানে রিএজেন্ট প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের বিশ্লেষণ করে, সিমুলেশন, মডেলিঙ করে দেখেন। এই গবেষনাকে in silico–ও বলে।

বায়োইনফরমেটিক্স কিভাবে আমাদের কাজ কমিয়ে দিতে পারে? মনে করুন আমরা কোন ভাইরাসের বিরুদ্ধে পেপটাইড ভ্যাক্সিন তৈরি করতে চাই। এখন, এই ভাইরাসের জন্য হয়তো একশটি পেপটাইড সম্ভব। পেপটাইড হলো এমিনো এসিডে সরলরৈখিক সিকোয়েন্স। কিন্তু এদের মধ্যে হয়তো দুইটি থেকে পাঁচটি পেপটাইড ভ্যাক্সিন হিসেবে কাজ করবে, বাকিরা করবে না। এখন এই একশটি এক্সপেরিমেন্ট ওয়েটল্যাবে করতে গেলে বিশাল খরচ, পরিশ্রম এবং সময় লাগবে। এই পরিশ্রমের কল্পনা পাগল ছাড়া কেউ করবে না, আর পাগলের সাধ্য হবে না এতোগুলো এক্সপেরিমেন্ট করার। বায়োইনফরমেটিক্স এখানে আমাদের সহায়তা করে। ড্রাইল্যাবে ত্রিমাত্রিক মডেলিঙ, সিমুলেশন বিশ্লেষণ করে হয়তো দশটা সাম্ভাব্য পেপটাইড বের করে আনা সম্ভব যারা কাজ করতে পারে। তখন ওয়েটল্যাবে দশটি পেপটাইড নিয়ে কাজ সময়, পরিশ্রম ও অর্থ কমিয়ে দেবে দশগুণ।

বর্তমান একবিংশ শতাব্দী হলো জীববিজ্ঞানের যুগ। উৎপাদনখাতে বায়োটেকনলজী দুনিয়াকে নের্তৃত্ব দেবে। বায়োটেকনলজীর প্রাসাদে ঢুকতে দুইটি দরজা লাগে। একটি হলো মলিকুলার বায়োলজি বা প্রাণরসায়নের জ্ঞান এবং আরেকটি বায়োইনফরমেটিকস।

Leave a Reply